পহেলা মে ‘শ্রমিক দিবস’ নিয়ে বলতে গেলে ওই দিন রাষ্ট্র, সরকার এবং শ্রমিক শোষকদের এমনকি বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের দরদ যেন উথলে ওঠে! শ্রমিকের ঘাম ঝরানো শ্রমে কেবল মজুরির বিনিময়ে মুনাফার ব্যবস্থা তারা টিকিয়ে রেখেছে। পহেলা মে-তে তারা শ্রমিকের জন্য মায়াকান্না শুরু করে দেয়। অবস্থাটা এরূপ যে- মাসিদের দরদ থাকতে নেই তা নয়, দরদ তাঁদের থাকে, তাঁরা এমনকি কান্নাকাটিও করেন। তবে মায়ের মতো না; মায়ের কান্নাকাটিটাই খাঁটি। মা কিন্তু অনেক সময় কাঁদতেও পারেন না; শোক অল্প হলে কাতর থাকেন, বেশি হলে পাথর বনে যান। ওই জ্ঞান থেকেই, মাসিরা কান্নাকাটি করলে মায়েদের মনে সন্দেহ দেখা দেয় যে মাসিরা হয়তো ভান করছেন। মতলব আছে লোক-ঠকানোর। ব্যাপারটা সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সবখানেই ঘটে।

রাষ্ট্রের যাঁরা কর্তা, যাঁদেরকে আমরা সরকার বলে চিনি, সমালোচনা শুনলেই তাঁরা চটে লাল হন, ভাবেন নিজেরা তাঁরা রাষ্ট্রকে কত কষ্টে যত্ন-আত্তি করছেন, মায়া করছেন, রাষ্ট্রের ভালো-মন্দ তাঁদের মতো আর কে বোঝে? সেখানে অতিরিক্ত উৎপাত কেন? মাসিদের কেন আনাগোনা? মাসিদের ব্যাপারে মায়েদের এই ব্যবহার পুরোনো ব্যাপার। হালে দেখা যাচ্ছে শিল্প-কারখানাসহ গার্মেন্টসের মালিকেরাও ওই রকমই করছেন।

গার্মেন্টস শ্রমিকরা যে মজুরি পায় তা যে যৎসামান্য, এবং তাদের শ্রমের ওপরই যে ওই শিল্পের বিশ্ববাজার টিকে রয়েছে সে সত্যটা সাধারণত প্রকাশ পায় না। শ্রমিকরা দাবি করেছে তাদের ন্যূনতম মজুরি হওয়া চাই মাসে ১৬ হাজার টাকা। এটা কোনো মামাবাড়ির আবদার নয়। ভারতে শ্রমিকদের দাবি মজুরি দিতে হবে মাসে ১৮ হাজার রুপি; বাংলাদেশের হিসাবে সেটা দাঁড়ায় ২৬ হাজার টাকা। বাংলাদেশের নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক গবেষকরাও হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, শ্রমিকদের মানবোচিত জীবনধারণে কমপক্ষে ২৬ হাজারই দরকার, তার কমে চলে না। বাংলাদেশের শ্রমিকরা ২৬ হাজার চায়নি, চেয়েছিল ১৬ হাজার। তাদের দাবির সমর্থনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সংগঠনগুলো একটি কনভেনশন করেছিল, তাতে সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নাগরিক সমাজেরও কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনের খবর তেমন একটা প্রচার পায়নি। প্রচার না-পাওয়াটাই অবশ্য স্বাভাবিক। কারণ গার্মেন্টস শিল্পের মালিক, মিডিয়ার মালিক এবং রাষ্ট্রের মালিক সবাই এক ও অভিন্ন পক্ষ; তাঁরা মালিক পক্ষ। পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; একে অপরের মাসতুতো ভাই-ই যথার্থরূপে। মালিক পক্ষের দাবি যে শিল্পটিকে তাঁরা সন্তানের মতো লালনপালন করে থাকেন সেখানে বাগড়া দেয় শ্রমিকরা, আবার তার সঙ্গে এসে জুটেছে তথাকথিত নাগরিক সমাজের মাসিরা। এই মাসিদের নিশ্চয়ই মতলব আছে, হয়তো শিল্পের ধ্বংসই তারা চায়। বিদেশিদের এজেন্ট হওয়াও বিচিত্র নয়।

‘মাসি’ কথাটা আমাদের বানানো নয়; ওই কনভেনশনের দু’দিন পরে মালিক পক্ষ একটি পাল্টা সভা করেছিল, এবং সেখানে তাঁরা বলেছিল যে, তাঁদের অতিযত্নে প্রতিষ্ঠিত, আদরে লালিত-পালিত, প্রাণের চেয়েও প্রিয় শিল্প সম্পর্কে যারা কোনো জ্ঞানই রাখে না সেই মাসিরা এখন দরদ দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা তো ঠিকই যে সাধারণ নাগরিকরা এবং শ্রমিকরাও, ওই শিল্পের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে অজ্ঞ। কিন্তু এটা তো সবাই জানে যে ওই শিল্প থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় সেটাই দেশের উন্নতির প্রধান ভরসা; এবং বাংলাদেশের জামাকাপড়ের যে বিদেশি বাজারে ভালো চাহিদা রয়েছে তার কারণ বাংলাদেশের প্রতি বিদেশিদের ভালোবাসা নয়। কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের সস্তা শ্রম। এত সস্তায় এমন শ্রম দুনিয়ার অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। আর এই শ্রমিকদের অধিকাংশই হচ্ছে নিরুপায় নারী, যারা কারখানায় আসে বেঁচে থাকার অন্য কোনো উপায় নেই বলেই। আর এই মেয়েরা যে কেবল দেশের কারখানাতেই যায় তা নয়, সৌদি আরবে পর্যন্ত চলে যায়, এমনই তারা দুঃসাহসী ও কর্মঠ।

সৌদি আরবে তারা পবিত্র হজের জন্য যায় না, জীবিকার খোঁজে যায়। সেখানে গিয়ে কী ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় তার বিবরণ তাঁরা দিতে পারে না; ভাষার অভাবে এবং স্বাভাবিক লজ্জায়। সৌদি মালিকরা তো বটেই, বাংলাদেশের দূতাবাসের লোকেরাও এই মেয়েদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে কার্পণ্য করে না।

অসহায় শ্রমিকদের পক্ষে বললে মালিকরা যে রেগে যাবে সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কই রাষ্ট্রও তো শ্রমিকদের পক্ষে বলে না। বিদেশি ক্রেতাদের সমিতি তবু মাঝেমধ্যে চক্ষু লজ্জায় পড়ে, তারা বলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা দাও, কাজের পরিবেশ কিছুটা উন্নত করো; জিজ্ঞেস করে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার আছে কি না। রাষ্ট্র নির্বিকার। অথচ বাংলাদেশে যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে তো সাধারণ মানুষের প্রাণদানের বিনিময়েই, যাদের ভেতর অধিকাংশই ছিল কৃষক ও শ্রমিক। এরাই শহীদ হয়েছে, এদের ঘরের মেয়েরাই লাঞ্ছিত হয়েছে সবার আগে। সেই মেহনতি মানুষ যখন তাদের বাঁচার অধিকারের কথা বলে তখন রাষ্ট্র ও মালিক সবাই তাদের ওপর ক্ষেপে যায়, সকলে একত্র হয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেন চরম শত্রুর মোকাবিলা করছে। মা বলে যারা নিজেদেরকে দাবি করেন তাঁদেরকে তখন মা তো নয়ই, মাসি বলেও মনে হয় না।

রাষ্ট্রীয় কর্তাদের শাসনে দেশের মানুষ যে ভালো নেই তা বলার অপেক্ষা আগেও রাখতো না, বর্তমানে আরও বেশি পরিমাণে রাখে না। মেহনতি মানুষের আয়ের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানার মালিকদের আয়ের যে-কোনো রকমের তুলনাই জানিয়ে দেবে মেহনতিদের দশাটা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে; ধরিয়ে দেবে বিজ্ঞাপিত উন্নতির আসল রহস্যটা। অনুৎপাদক খাতের লোকদের আয়ের সঙ্গে উৎপাদক খাতের মেহনতিদের তুলনাটাও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সামরিক ও অসামরিক আমলাতন্ত্র এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বেতনভাতা ও সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে মেহনতি মানুষের আয়-ব্যয়ের তুলনা করুন, পরিষ্কার ধরা পড়বে রাষ্ট্রের পক্ষপাত কোন দিকে এবং কেন। ধরা পড়বে উন্নতি কোন দিকে ঘটছে এবং কীভাবে ঘটছে।

ঢাকা শহর এখন পৃথিবীর নিকৃষ্টতম শহরে পরিণত হয়েছে। ঢাকার নিচে আছে আর একটি মাত্র শহর সেটি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। সিরিয়াতে যুদ্ধ চলছে, তাই দামেস্কের ওই দশা। কিন্তু বাংলাদেশে তো কোনো যুদ্ধ নেই, তাহলে বাংলাদেশের রাজধানীর কেন এই দুর্দশা? হ্যাঁ, যুদ্ধ একটা অবশ্যই আছে, যুদ্ধ চলছে এই বাংলাদেশেও; সেটা দরিদ্রের সঙ্গে ধনীর যুদ্ধ। তার নাম শ্রেণিযুদ্ধ। আমরা ওই যুদ্ধের খবর রাখি না, খবর রাখতে চাইও না, রাখলে বুঝতাম ঢাকা কেন এতটা নিচে নেমে গেল। উন্নতি? হ্যাঁ, হচ্ছে, অবশ্যই উন্নতি হচ্ছে। উন্নতির দৃশ্য ও গল্প তো কোনো নতুন ব্যাপার নয়। উন্নতি ব্রিটিশ শাসনে হয়েছে, পাকিস্তান আমলেও কম হয়নি। ব্রিটিশরা তো বলতেই পারে যে, তারা আমাদের জন্য রেলের গাড়ি, টেলিগ্রাফের সংযোগ, স্টীমারে যাতায়াত, এসবের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, শিল্প-কারখানা তৈরি করেছে, ইংরেজি ভাষা শিখিয়েছে, এবং চা কীভাবে খেতে হয় সেটা পর্যন্ত হাতে ধরে দেখিয়ে দিয়েছে; আর আইয়ুব খান তো দশ বছর ধরে মনের সুখে উন্নতির গান গাইতে গাইতে রাজত্ব করে গেলেন, উন্নয়নের দশক পালন শেষে সবচেয়ে সুন্দর গানটি গাইবার সময়েই তাঁর পতন ঘটলো। কিন্তু ওই সব উন্নতি নিয়ে আমরা তো সন্তুষ্ট ছিলাম না। উন্নতির ওই দাতাদের আমরা মেরে ধরে বিদায় করেছি। কারণ?

কারণ হলো উন্নতিটা ছিল পুঁজিবাদী ধরনের, তাতে উন্নতির সঙ্গে সমানতালে বাড়ছিল বৈষম্য ও বঞ্চনা, দেশের সম্পদ চলে যাচ্ছিল বিদেশে। এখনকার উন্নতিরও তো ওই একই দশা। উন্নতি অল্প কিছু মানুষের, যারা চেপে বসে আছে বাদবাকিদের ঘাড়ের ওপর, আর উন্নতির সকল রসদ যোগাচ্ছে ওই বাদবাকিরাই। এই উন্নতরা উন্নতি করেছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। দেশের সকল দৈনিকেই বেরিয়েছিল অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর খবরটা যে, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের ধনীরা যে গতিতে ও যে হারে উন্নতি করেছে তার তুলনা সারা বিশ্বের কোথাও নাই। উন্নতির উন্মাদনায় অধুনা চীন ছুটছে বুলেটের গতিতে। কিন্তু উন্নতির দৌড়ে বাংলাদেশের ধনীরা চীনের ধনীদেরকেও পেছনে এবং লজ্জাতে ফেলে দিয়েছে। প্রতিযোগিতায় প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের ধনীরা হার মেনেছে। রণে ভঙ্গ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ধনীরাও। এই উন্নতির অবিশ্বাস্য গতির উল্টো পিঠে লেখা রয়েছে মানুষের দুর্দশা, শঙ্কা ও কান্না। মায়ের আসল কান্না, মাসি বা মাসতুতো ভাইদের মায়া কান্না নয়।

হঠাৎ উন্নতরা এদেশের কোনো ভবিষ্যৎ আছে বলে বিশ্বাস করে না, তারা তাই মহাব্যস্ত হয়েছিল দেশের সম্পদ লুণ্ঠনে ও পাচারে। সম্পদ মোগলরা নিয়ে যেতো দিল্লিতে, ইংরেজরা নিয়ে গেছে লন্ডনে, পাকিস্তানিরা নিত রাওয়ালপিন্ডিতে; আমাদের বাঙালি ভাইরা পাঠিয়েছে সুইজারল্যান্ডে, কানাডাতে, সিঙ্গাপুরে, মালয়েশিয়াতে। এদের কারও জবাবদিহিতার সামান্যতম দায় নেই। কার কাছে দায় থাকবে? রাষ্ট্র তো এদেরই করতলগত।

উন্নতি কাদের শ্রমে ও ঘামে সম্ভব হচ্ছে তাও আমরা জানি। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ছোট্ট একটি কবিতা লিখেছিলেন ‘কুলি-মজুর’ নামে। ওই কবিতাতে পুঁজিবাদী উন্নতির ভেতরকার খবরটা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়ে গেছেন তিনি। ওটি লেখা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১০৭ বছর আগে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন রাজপথের মোটর, সাগরের জাহাজ, রেললাইনের রেলগাড়ি, জমিতে অট্টালিকা, এসব কাদের দান, এগুলো কার খুনে রাঙা? জবাবটা তাঁর ওই প্রশ্নের ভেতরেই বসে আছে। সকল উন্নতিই শ্রমিকের শ্রম দিয়ে দিয়ে তৈরি, উন্নতি মাত্রেই শ্রমিকের খুনে রাঙা। বিনিময়ে শ্রমিক কি পেয়েছে? বেতন? কত টাকা? নজরুলের ভাষায়, ‘বেতন দিয়েছ? চুপ্ রও যত মিথ্যাবাদীর দল্/ কত পাই দিয়ে কুলিরে তুই কত ক্রোর পেলি বল্।’

কত দিলেন আর কত পেলেন, এ প্রশ্নের জবাবে আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের মালিকরা কী বলবেন? কত দিচ্ছেন? বিনিময়ে কত আদায় করে নিচ্ছেন? পহেলা মে আসা-যাওয়া করে কিন্তু শ্রমিকের ভাগ্য-বদল হয় না।

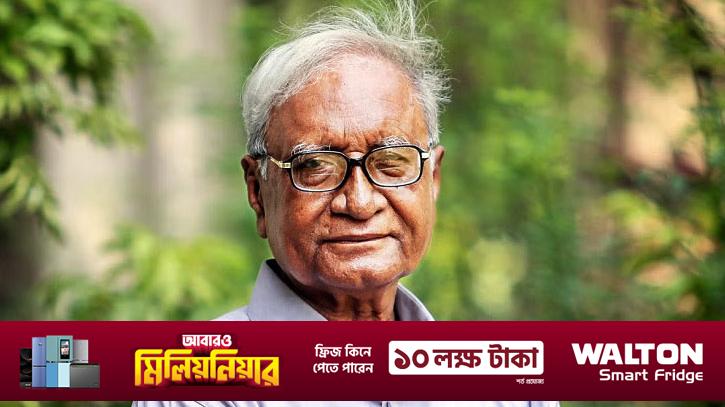

ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ae

Leave a Reply